保育園は「子どもだけではなく、人を育てる場」であり「地域の文化(人・もの)や伝統を次世代に伝え残していく」役割があると思います。これまで、新明保育園は地域の方々へ感謝しながら、また地域に支えられ育てられてきました。

私たちは、「どうすれば子どもたちの育ちを保障してあげられるか」ということをいつも考えています。

まず生活リズムを整えることに重点を置き、午後睡を午前睡に変えました。夜型を朝型の子どもの育ちにしたかったのです。

家族の単位が小さくなるにつれて、近所で大きい子小さい子たちが群れて遊ぶことも少なくなってきました。そこで、子どもの異年齢児の関わりを園の中でつくることが大切だと気づき、3歳以上の園児の生活、そしてあそびを異年齢児保育として行ってきました。

また、家庭で経験できることが少なくなってきました。それを親や環境の責任にしてしまうならば、保育士は、ただお預かりをして、時間内をけがなく過ごしてもらう事だけを考えればいいのかもしれません。

しかし私たちはそれではいけないと思います。私たちは、保育園は「できるだけたくさんのことを体験させてあげることができる場所」にしたいと思います。

子どもたちには、いろいろなことを経験する権利があります。大人があれしなさい、これしなさい、あれはだめ、これはだめ、と指示をするのではなく、子どもたちは自らの意志で選んで行動する。

保育士は、そのたくさんの活動、運動をしっかりと見守って、褒めるべきタイミングでしっかりと褒めてあげたい。子どもが「お腹の中から満足した」という表情をしたときに褒めてあげたいと思います。

子どもは一人ひとり違います。最初からできる子もいれば、なかなかできない子もいます。それぞれにあった経験や環境を用意してあげなくてはなりません。その積み重ねを通して、「自分はこれだけの経験をしたんだから、これだけ認められたんだから」どの子も大きな心と体を持って、自信を胸に卒園してほしい。その姿で小学校に送り出してあげたいと思うのです。その為には私たち自身が、常にいろんな勉強をして、知識をつけていかなければいけないと思っています。

保育園というところは「常に先を見据え、数年先に社会に出る子どもたちを育てる所」なのです。よく卒園した子どもたちが、高校、大学へ進学また就職する時や長期休暇で帰省した時など顔を見せに来てくれます。成長していく姿を見せに来てくれるのです。

そして、地元に帰ってきては実家の仕事を継いでいずれ結婚、出産そして子どもを園へ預けてくれます。まさしく社会を私たちが築いていく、そして子どもたちが築いていくのです。

こだわりの具現化

日本古来の真心を育てています

小さい時に見た感動の場面、今でも脳裏に潜んでいます。

そんな心を育てています。

何のために、誰のために、誰が一生懸命やってくれたのでしょう?

大切にされてきたもの、これからもずーっと残していきたい日本の文化だから、

私たちに大切な風土だからこれからも温めていきます。

先人たちが繋いでくれた日本の伝統文化を暮らし(保育)の中に取り入れ、その恩恵を豊かに受けとりながら、古き良きものを大事にしていけたらと考えています。

ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞ。どういたしまして。と、心から思える。また言葉にして言える子どもを育てるためにも、みんな力を合わせて、ひとつになって、お祭りにも参加したり、日々の暮らし(保育)の中で手をかけることの大変さや大切さ、手入れすることの豊かさを知ることで、感謝する心を育てることを大切にしています。

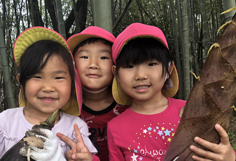

自然の中で里山保育をしています

保育環境の中に身近な自然を取り入れ、園庭には春夏秋冬と季節を五感で感じれる里山のような場所を作っていきます。

自然の中での変化に感動し、それを遊びに取り入れたり、実ったものを収穫して食べたりするなど、実体験を通して子どもたちの感情を豊かに耕していきます。

見守る保育(藤森メソッド)を実践しています

保育者自身も子どもにとって環境の一つとしての役割を担っています。

子どもが大人に何らかのサインを出した時には、気づいて応えなければなりません。そのために保育者は子どもの姿をしっかりと観察し、ひとり一人の子どもの「いま」を把握し、発達に応じた適切な援助を行うことが大切な役割です。

また、子どもが自ら育つ力を信じ、子ども同士の関わりと、子どもが自らの選択(自己決定)による活動を保障するように心がけています。

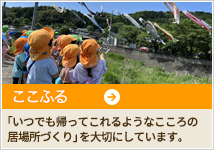

‘こころのふるさと’となるような地域との繋がりを大切にしています

「子どもは地域の宝」

散歩に行くと、「今日も元気がよかね~」といつも声を掛けてくださるおばあちゃんがいます。

「みかんが実ったけん収穫しに来んね!」とお誘いしてくださるおじいちゃんがいます。

このように、新明保育園の子どもたちは地域の方々に見守られながら大きくなっていきます。

保育園だけが子どもを育てる場ではなく、地域全体で子どもを育てていく。

そうやって大きくなっていった子どもたちがいつでも帰って来れるよりどころ‘こころのふるさと‘となるように保育園と地域が繋がり合っていきたいと思っています。